打开购物网站搜索笔记本电脑,满屏的品牌标志让人眼花缭乱。这个市场就像一场没有硝烟的战争,每个品牌都在争夺你的注意力。记得三年前帮表弟选电脑,光是弄清楚各个品牌的区别就花了整整一个周末。

全球笔记本电脑品牌市场份额分布

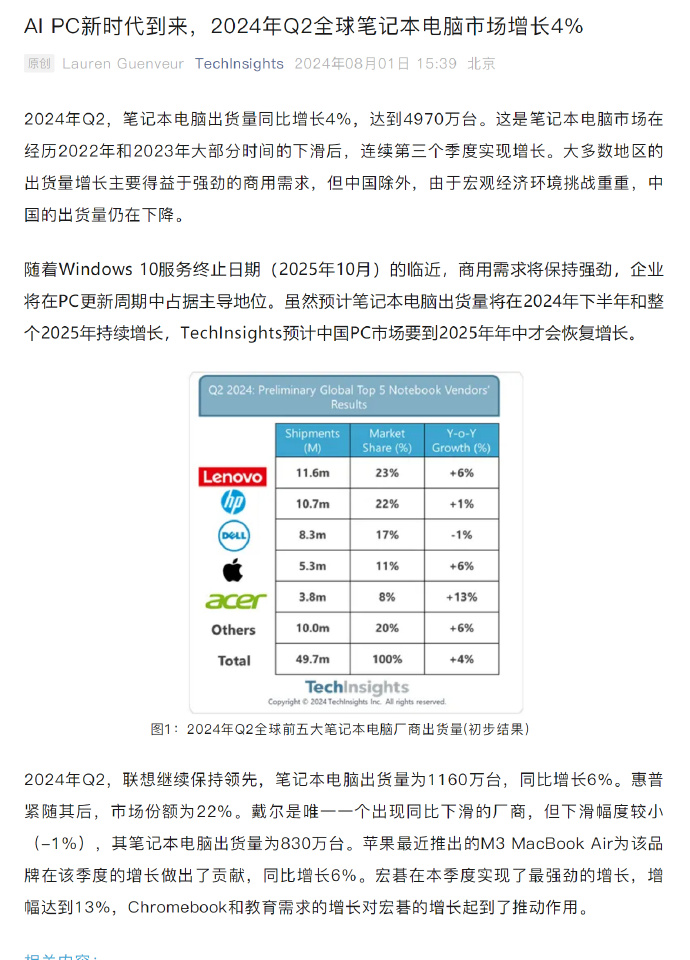

市场研究机构IDC的最新数据显示,联想以24%的全球市场份额领跑,惠普紧随其后占22%,戴尔保持在17%左右。这三巨头长期占据第一梯队,合计吃掉了超过60%的市场蛋糕。

第二梯队竞争更加激烈。华硕和宏碁各自握着6-8%的份额,苹果维持在7%上下但利润惊人。华为和小米这些手机厂商出身的品牌增长迅猛,虽然目前份额还不大,但每年都在稳步提升。

区域市场差异很有意思。北美是戴尔和惠普的主场,亚洲市场联想优势明显,欧洲则呈现更加分散的竞争态势。这种地域性特点很大程度上源于各品牌的渠道建设历史。

主要品牌定位及目标用户群体

每个品牌都在努力寻找自己的位置。苹果坚持高端创意工作者路线,它的用户画像很清晰:设计师、视频剪辑师、程序员,还有那些追求极致体验的普通用户。我认识的设计师朋友几乎清一色用MacBook,他们说那块视网膜屏幕值得多花几千块。

联想走的是全场景覆盖策略。ThinkPad系列锁定商务人士,小新瞄准年轻学生,拯救者专攻游戏玩家。这种多子品牌战略让它能在不同人群中都找到存在感。

戴尔继续深耕企业和教育市场。XPS系列试图与苹果正面竞争,Inspiron照顾主流消费者,Latitude系列则是企业采购的常客。有趣的是,很多公司IT部门特别偏爱戴尔,据说是因为他们的企业服务确实省心。

华硕和惠普在游戏本领域打得火热。ROG玩家国度已经成为游戏玩家心中的信仰品牌,而惠普的暗影精灵系列凭借均衡配置收获了大量中度游戏用户。

各品牌产品线布局特点

观察各品牌的产品矩阵能发现很多有意思的模式。苹果的产品线最简单,就MacBook Air和MacBook Pro两条线,通过屏幕尺寸和配置区分。这种极简策略反而让选择变得容易,当然价格也确实让人肉疼。

联想可能是产品线最复杂的品牌。光是在5000-8000元价位,你就能找到小新Pro、YOGA、ThinkBook等多个系列,每个系列还有不同尺寸和配置。这种机海战术虽然让选择困难症患者头疼,但确实覆盖了各种细分需求。

戴尔喜欢玩“双旗舰”策略。XPS系列展示技术实力,价格高高在上;同时用性价比更高的Inspiron系列走量。这种高低搭配既维护了品牌形象,又不放弃大众市场。

游戏本领域的产品布局特别有意思。华硕把ROG打造成独立品牌,甚至开了专属门店。宏碁的掠夺者系列则坚持“性能至上”,外观设计相对低调。这些差异化的产品策略反映了各品牌对游戏玩家需求的不同理解。

新兴品牌往往选择单点突破。华为专注高端轻薄本,小米主打性价比,它们都选择在传统巨头相对薄弱的环节发起进攻。这种策略让它们能在红海市场中快速找到立足点。

市场永远在变化。五年前谁也想不到华为能做笔记本做得风生水起,谁知道五年后又会有什么新玩家加入战局。作为消费者,这种竞争总是好事——更多选择,更好产品,更合理的价格。

走进电脑卖场,销售人员总爱说“我们这款用的是最新技术”。但技术这个词太宽泛了,真正影响使用体验的往往是那些藏在细节里的技术特色。上个月陪朋友选电脑,连续试用了三个品牌的同价位机型,发现同样的配置用起来感受完全不同。

处理器平台选择策略

品牌对处理器的选择往往透露出他们的产品哲学。苹果自从转向自研的M系列芯片后,彻底告别了英特尔阵营。这种全栈控制让软硬件协同达到新高度,我用的M2 MacBook Air确实能在完全不吵的情况下处理4K视频剪辑,这种体验在x86阵营很难找到。

联想和戴尔走的是稳妥路线,英特尔和AMD平台并行。有趣的是,他们在高端产品线更偏爱英特尔,主流价位则给AMD更多机会。这种双平台策略既保证了与行业巨头的合作关系,又能用AMD机型打价格战。

华硕在游戏本领域对AMD特别友好,很多首发机型都选择了锐龙处理器。他们的产品经理似乎认为AMD在多核性能上的优势更适合游戏直播、多任务处理这些重度使用场景。

惠普则显得更加灵活,经常能见到同一系列同时推出英特尔版和AMD版,配置几乎一模一样,让消费者自己选择。这种“我全都要”的策略确实减少了用户的纠结。

显示技术及屏幕规格差异

屏幕可能是日常使用中感知最强的部分。苹果的视网膜显示屏至今仍是行业标杆,那种文字渲染的清晰度让人用过就回不去。但代价也很明显——如果你想外接非苹果显示器,色准统一会是个小麻烦。

联想在屏幕上越来越舍得下本钱。小新Pro系列的2.8K 120Hz屏在6000元价位几乎无敌,色彩准确度直逼专业显示器。他们似乎摸透了年轻用户对屏幕素质的敏感度,知道这是最直观的卖点。

戴尔XPS系列的InfinityEdge几乎成了一种设计语言,四边窄边框带来的沉浸感确实出色。不过我个人觉得这种设计牺牲了摄像头位置,视频通话时的仰拍角度不太友好。

游戏本在屏幕上卷得最厉害。华硕ROG已经把240Hz OLED屏下放到了万元价位,响应速度和色彩表现都无可挑剔。但OLED的烧屏风险让一些保守用户望而却步,尽管品牌方都声称有像素偏移等技术来缓解。

华为进入笔记本市场后,把手机屏的经验带了过来。3:2的生产力屏比例、高色域覆盖、触控支持,这些特性明显是针对移动办公场景优化的。

散热系统设计与性能释放

散热设计往往决定了性能发挥的上限。游戏本在这方面最激进,双风扇多热管几乎成了标配。华硕的暴力熊液态金属导热技术确实能让CPU温度降低十来度,但维护起来需要专业技巧,普通用户最好不要自己动手。

联想在轻薄本上的散热创新值得称赞。小新Pro系列那个“双风扇双热管”系统在15mm厚度内实现了45W的性能释放,这个数字在五年前只能在游戏本上看到。

苹果M芯片的低发热特性让散热设计变得简单。MacBook Air直接去掉风扇,完全静音的设计很适合图书馆、会议室这些安静场所。不过持续高负载时还是会降频,这算是为轻薄付出的代价。

戴尔在商务本上的散热策略偏向保守。Latitude系列宁愿牺牲一点峰值性能也要保证长时间使用的稳定性,这种选择很符合商务用户的需求——没人希望重要会议时电脑因为过热而降频。

有意思的是,同样的处理器在不同品牌机型上性能释放能差30%以上。这说明单纯看配置表很容易被误导,实际散热能力才是性能的隐形天花板。

创新功能与特色技术应用

各品牌的独门绝技往往藏在细节里。苹果的Touch ID与Mac系统深度整合,一键解锁、支付、密码填充的体验浑然天成。Windows阵营的指纹识别总感觉差了点意思,可能是软件生态碎片化导致的。

联想的YOGA系列那个360度翻转设计确实开创了二合一品类。现在用YOGA看书、做笔记已经成为我的习惯,这种形态创新实实在在地扩展了使用场景。

华硕在游戏本上的创新更加硬核。那个可替换的显卡扩展坞概念很酷,虽然实际买的人不多,但这种技术探索精神值得肯定。

戴尔的Dell Power Manager软件做得相当贴心。能在BIOS层面设置充电阈值,对长期插电使用的用户来说,这个功能能显著延长电池寿命。我的旧XPS设置了始终充到80%,三年后电池健康度还有87%。

华为的多屏协同已经成为他们的标志性功能。手机轻轻一碰就能投屏到笔记本上,文件互传变得无比自然。这种生态体验一旦用惯就很难回到传统方式。

技术创新不一定要颠覆性,有时候一个小功能就能大幅提升体验。就像惠普在一些机型上保留的网线接口,对需要稳定网络的用户来说,这比超薄设计更实用。

每个品牌都在用自己的方式解读“好电脑”该是什么样子。这种技术路线的多样性最终受益的是我们消费者——总有一款能恰好满足你的独特需求。

翻开电商平台的商品页,满眼都是“高性价比”的标签。但性价比这个词被用得太滥了,它不该只是配置表上的数字游戏。记得帮表弟选大学用的笔记本,他盯着处理器型号比较了半天,最后发现同样i5芯片的机型,实际使用体验能差出一个档次。

性价比评价标准与方法论

单纯用价格除以配置参数得到的性价比是片面的。我更倾向于从三个维度来评估:硬件配置、使用体验和长期价值。就像买车不能只看发动机参数,还要考虑油耗、保养成本和转手价值。

硬件配置方面,除了常规的CPU、GPU、内存硬盘,还要看散热模组、接口种类、电池容量这些容易被忽略的部分。有些品牌会在这些地方缩水,导致纸面配置很高但实际体验打折。

使用体验很难量化,但确实存在。键盘手感、屏幕观感、风扇噪音这些主观感受,往往比跑分差距更影响日常使用满意度。我经手过一台跑分很高的游戏本,但那风扇声大到连语音聊天都受影响。

长期价值包括保值率和耐用性。苹果MacBook在这方面表现突出,用了三年的机器还能卖个不错的价格。而一些二三线品牌的产品,可能用一年就贬值过半。

各价位段品牌性价比表现

4000元以下价位,荣耀和红米经常能带来惊喜。它们把手机行业的性价比打法带到了笔记本领域,虽然用料普通,但核心体验不妥协。荣耀MagicBook的金属机身和指纹识别在这个价位很少见。

5000-8000元是竞争最激烈的区间。联想小新系列几乎成了性价比的代名词,均衡的配置加上不错的做工,让它成为很多人的首选。不过最近其他品牌也在追赶,华硕无畏系列就在屏幕素质上下了更多功夫。

游戏本方面,8000-12000元价位段能看到明显的品牌分化。神舟依然保持着配置至上的策略,同样的钱能买到更高一级的显卡。而一线品牌如联想拯救者则更注重整体体验,散热和售后服务都更完善。

高端市场苹果MacBook Pro看似价格高昂,但考虑到屏幕素质、软件生态和保值率,对创意工作者来说其实是划算的选择。我认识的视频剪辑师都说,用Mac省下的时间早就值回票价了。

配置组合与价格策略分析

品牌在配置组合上玩的花样很有意思。同样叫“i5+16G+512G”的配置,戴尔会给商务本用低功耗版处理器,游戏本用高性能版,价格能差两千块。这种差异化策略让不同产品线各得其所。

内存和硬盘的配置很能看出品牌的诚意。有些机型焊死内存还不给第二个M.2插槽,这种设计明显是在为高配版清路。而像ThinkPad那样保留内存插槽和额外硬盘位的设计,虽然厚重点,但给了用户升级空间。

促销策略也影响实际性价比。戴尔经常搞官网定制机优惠,同样配置能比现货便宜好几百。华硕则喜欢在首发期给足福利,送背包鼠标还延长保修,这些隐性优惠都要算进总成本。

捆绑软件算是个隐藏成本。某些品牌预装了大量试用软件和游戏,虽然能拿到推广费拉低硬件价格,但占用系统资源影响使用体验。纯净系统反而成了高端品牌的卖点,这现象挺有意思的。

长期使用成本考量因素

很多人买电脑时只关注首发价格,却忽略了长期使用成本。电池就是个典型例子,可更换电池的设计虽然让机身变厚,但两年后花三百块换电池就能满血复活,比整个机器报废划算多了。

散热系统的耐久性很重要。用过一台游戏本,刚开始性能释放很猛,但一年后因为散热鳍片积灰严重,导致频繁降频。后来发现清灰要拆整个主板,工时费比普通机型贵一倍。

保修政策直接影响后期成本。苹果的AppleCare+虽然贵,但包含了意外损坏保修。我朋友不小心洒了咖啡在键盘上,只花了服务费就换了整个C面,要是自费维修可能要三四千。

品牌对老机型的支持程度也值得关注。联想对五年前的机型还能提供官方驱动更新,而一些小品牌可能两年后就停止支持了。这种长期维护的成本其实都包含在首发价格里了。

配件价格也是个隐形开销。戴尔的原装电源适配器要卖四百多,而一些国产品牌只要一半价格。Type-C充电的普及让这个问题有所缓解,但专用接口的机型还是要考虑后续配件成本。

性价比从来不是简单的价格数字,它更像是一场跨越整个产品生命周期的价值计算。最贵的未必不划算,最便宜的也可能代价高昂,关键要看你的使用场景和长期需求。

新电脑开箱时的兴奋感很快会消退,真正考验品牌实力的其实是后续的日日夜夜。我至今记得那台半夜蓝屏的办公本,客服电话那头机械的回复让人更加焦虑。好的售后服务就像保险,平时感觉不到存在,需要时却能救急。

保修政策与服务网络覆盖

不同品牌的保修条款差异大得惊人。苹果提供全球联保,带着MacBook出国旅行也不用担心。而一些国产品牌仅限中国大陆保修,对经常出差的人来说就不太友好。

保修时长只是基础,服务范围才是关键。戴尔的高端机型包含上门服务,工程师带着备件直接上门维修。相比之下,多数品牌要求用户自行送修,对于15.6寸的游戏本来说,打包送修本身就是个力气活。

服务网点密度直接影响维修便利性。联想在全国县级城市都有授权服务站,地级市基本能做到当天送修。我老家在三四线小城,表妹的联想小新屏幕坏了,骑车十分钟就到维修点,当天就取回了机器。

一些品牌开始提供意外保修服务。华为MateBook包含液体泼溅保修,这对经常在电脑旁放水杯的用户很实用。虽然要额外付费,但比维修主板的花费划算多了。

技术支持与故障响应时效

电话支持的质量参差不齐。戴尔的技术支持能直接定位到驱动程序版本问题,而有些品牌客服只会建议重装系统。这种专业度的差距,往往让用户多花好几天的折腾时间。

线上服务的响应速度很关键。苹果的在线聊天支持基本能秒回,还支持远程桌面协助。记得帮同事处理MacBook的打印问题,技术支持直接远程操作解决了驱动冲突,省去了去维修店的麻烦。

故障诊断的智能化程度在提升。联想的电脑管家软件能自动检测硬件问题,直接生成故障报告和维修建议。这种自助服务确实方便,特别是对不擅长描述技术问题的普通用户。

紧急服务的存在很加分。ThinkPad部分机型提供备用机服务,维修期间可以申请临时电脑使用。对于靠电脑工作的自由职业者来说,这个服务可能比维修本身更重要。

用户满意度调查结果

第三方调研数据很有意思。J.D. Power的笔记本用户满意度报告显示,苹果在高端市场连续多年领先,而联想在主流价位段表现稳定。这些数据与身边朋友的评价基本吻合。

电商平台的好评率能反映真实体验。浏览京东自营的评论区发现,神舟的游戏本配置评价很高,但售后服务评分相对偏低。这种反差说明硬件参数不是全部。

专业论坛的讨论更有参考价值。在知乎的笔记本话题下,华硕的散热设计经常被称赞,而某些品牌的品控问题会被反复提及。这些来自长期用户的反馈,比广告更有说服力。

品牌忠诚度调查揭示深层满意度。身边用MacBook的朋友,换机时八成会继续选择苹果。而一些Windows用户会在不同品牌间跳槽,这种差异很能说明问题。

品牌口碑与长期可靠性评估

老用户的口碑积累需要时间。ThinkPad的坚固耐用形象不是广告打出来的,而是二十年来无数商务人士用出来的。我上司的T系列用了六年,除了电池其他都还好好的。

品控稳定性比单项参数更重要。某个新兴品牌的首批产品做工精良,但大规模量产后品控下滑,导致后期用户投诉增多。这种口碑损伤需要很久才能修复。

系统更新的支持周期值得关注。微软Surface系列能获得长达六年的驱动更新,而一些小品牌可能两年后就停止支持。长期来看,系统维护成本也是购机考量因素。

二手市场的价格坚挺度反映可靠性。苹果MacBook和ThinkPad的二手残值率明显高于其他品牌,这说明市场认可它们的长期使用价值。三年前的机型还能卖原价一半,这种保值能力本身就是一种口碑证明。

维修师傅的私下评价很说明问题。相熟的维修店老板说,某些品牌的设计很考虑维修便利性,换键盘只需拆几颗螺丝。而有些机型清灰都要拆整个主板,这种设计差异直接影响后期维护成本。

售后服务不该是购买后的无奈选择,而应该是品牌承诺的自然延伸。好的服务让用户几乎感受不到它的存在,却在需要时恰到好处地出现。这种润物细无声的体验,才是品牌最能打动人心的地方。

转载请注明来自IT 今核讯,本文标题:《笔记本电脑品牌怎么选?2024年全球市场份额、性价比与售后服务全解析》

沪ICP备2024051240号

沪ICP备2024051240号